Wie wird der Strom in der EEG aufgeteilt ?

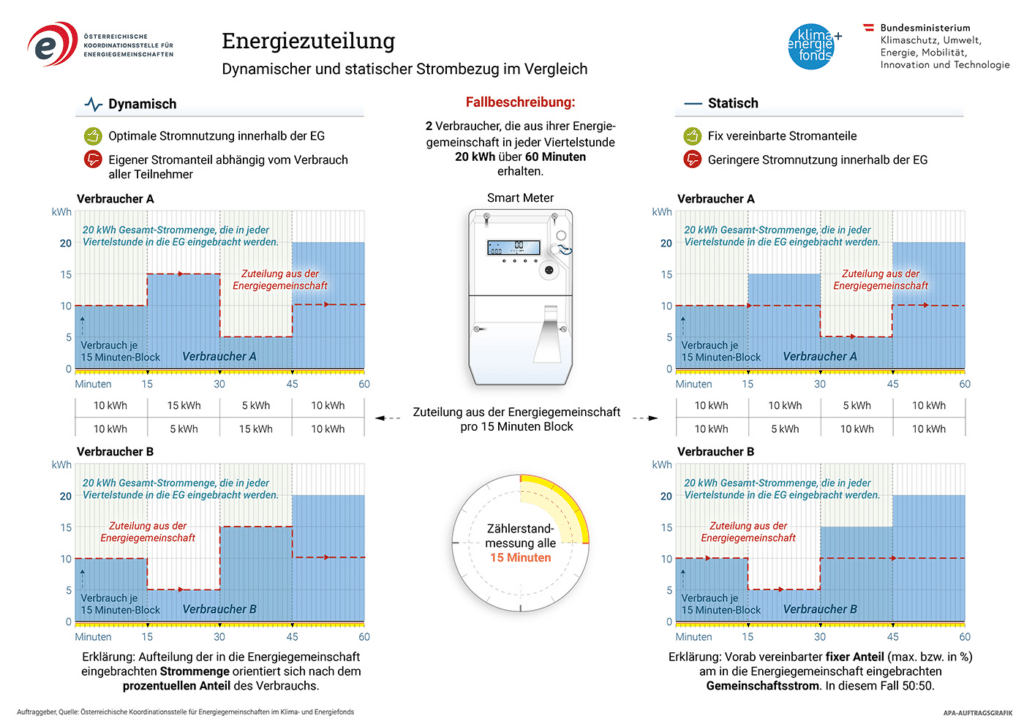

In der Energiegemeinschaft Heimatstrom wird der Strom mithilfe des dynamischen Lastmodells verteilt. Dieses Modell ermöglicht eine flexible und effiziente Verteilung des lokal erzeugten Stroms basierend auf dem jeweiligen Verbrauchsbedarf aller Mitglieder. Das dynamische Lastmodell sorgt dafür, dass der Stromverbrauch innerhalb der Gemeinschaft optimal gedeckt wird, bevor zusätzliche Energie vom Versorger bezogen wird.

Wie funktioniert das dynamische Lastmodell?

- Dynamische Anpassung: Der Strom, der innerhalb der Gemeinschaft durch PV-Anlagen oder andere regenerative Energiequellen erzeugt wird, wird dynamisch an die aktuellen Verbraucher verteilt. Das heißt, der Strom fließt dorthin, wo er gerade gebraucht wird.

- Priorität der Einspeisung: Erzeugter Strom wird zuerst innerhalb der Gemeinschaft verbraucht. Sollte nicht genug Strom vorhanden sein, wird die restliche Menge automatisch vom externen Energieversorger ergänzt.

- Optimale Nutzung: Überschüsse, die nicht direkt benötigt werden, werden innerhalb der Energiegemeinschaft dynamisch aufgeteilt oder gegebenenfalls in das Netz eingespeist. Auf diese Weise profitieren alle Mitglieder maximal vom selbst erzeugten, nachhaltigen Strom.

Vorteile des dynamischen Lastmodells:

- Flexibilität: Es stellt sicher, dass der lokal erzeugte Strom immer in Echtzeit an die Mitglieder verteilt wird, die gerade Bedarf haben.

- Effizienz: Es minimiert den Rückgriff auf externe Stromlieferungen und unterstützt die optimale Nutzung von lokal erzeugter, sauberer Energie.

- Kostenvorteil: Da der innerhalb der Gemeinschaft erzeugte Strom Vorrang hat, sparen die Mitglieder nicht nur CO₂, sondern auch Energiekosten.

Für eine detailliertere Erklärung zum dynamischen Lastmodell und dessen Funktionsweise in einer Energiegemeinschaft, finden Sie hier nützliche Informationen:

Praxisbeispiel zu viel Strom in der Energiegemeinschaft

Energiegemeinschaft Österreich: Dynamisches Modell – Beispiel für Überschussproduktion

Ein Szenario in einer Energiegemeinschaft ist eine Überproduktion von Strom, beispielsweise während der Sommermonate. In dieser Zeit kann es vorkommen, dass die Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung hoch ist, während der Verbrauch gering bleibt – etwa, weil viele Verbraucher im Urlaub sind.

In solchen Fällen wird der überschüssige Strom nicht innerhalb der Energiegemeinschaft genutzt, sondern automatisch an externe Abnehmer weitergeleitet. Dies erfolgt auf Basis individueller Verträge, die jeder Erzeuger mit einem entsprechenden Stromabnehmer geschlossen hat. So bleibt der überschüssige Strom wirtschaftlich nutzbar, während das dynamische Modell der Energiegemeinschaft flexibel auf Produktions- und Verbrauchsschwankungen reagiert.

Praxisbeispiel zu wenig Strom in der Energiegemeinschaft

Ein weiteres mögliches Szenario in einer Energiegemeinschaft ist eine Unterdeckung, wenn die Stromerzeugung den Bedarf nicht decken kann. Dies tritt beispielsweise im Winter auf, wenn die Sonneneinstrahlung gering ist und weniger Energie aus Photovoltaikanlagen gewonnen wird.

In solchen Fällen wird der verfügbare Strom anteilig auf die Mitglieder der Energiegemeinschaft verteilt. Die Zuteilung erfolgt proportional zur Größe und dem Bedarf der einzelnen Verbraucher. So erhält jeder Mitgliedshaushalt einen fairen Anteil an der verfügbaren Energie.

Den restlichen Strombedarf decken die Mitglieder wie gewohnt über ihre bestehenden Verträge mit ihrem Energieversorger. Dieses flexible Modell stellt sicher, dass die Versorgung aller Mitglieder gewährleistet bleibt, auch wenn die Erzeugung innerhalb der Gemeinschaft schwankt.

In einer Energiegemeinschaft hat jedes Mitglied weiterhin bestehende Verträge mit einem Energielieferanten oder Stromabnehmer. Die Energiegemeinschaft hat jedoch oberste Priorität und versorgt die Mitglieder zuerst. Reicht die Versorgung nicht aus, greifen automatisch die bestehenden Verträge.